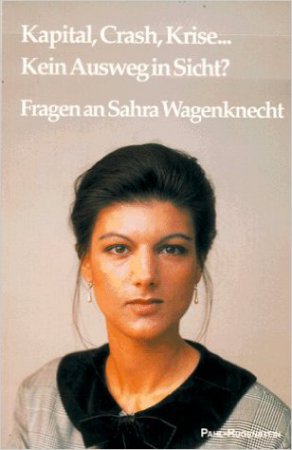

Berlin, Deutschland (Weltexpress). Auf den ersten Blick wirkt das Buch wie eine Sektenschwarte. Die junge Dame auf dem Deckel fixiert wie eine Seherin einen imaginären Punkt. Ein besseres, ein höheres Wissen scheint sie zu erleuchten. „Kapital, Crash, Krise… Kein Ausweg in Sicht? Fragen an Sahra Wagenknecht“ lockt der verheißungsvolle Titel.

Also „Fragen an Sahra Wagenknecht. – An wen denn sonst! möchte man rufen, vergegenwärtigt man sich noch einmal ihren Blick, der wohl tiefere Wahrheiten zu ergründen vermag als sie einem selber zugänglich sind. Und so verwundert es nicht, übertrifft sie nicht nur den Eindruck guten Wissens. Stellenweise überwältigt einen das Gefühl, auf eine lexikalische Auskunftei gestoßen zu sein. Fluten von Antworten ergießen sich über ihren Kontrahenten, den französischen Journalisten Pierre Curieux, der sich nach 146 Seiten aufrafft, es nicht 10.000 werden zu lassen. Unvermittelt, als werfe er ihr einen Knüppel zwischen die Beine, fragt er, ob sie glaube, den Sozialismus noch zu erleben.

Einen Sozialismus hat sie ja schon erlebt, wie sie seit Jahren beteuert. Warum also nicht noch einen? Und wie eine Liebende vor dem Altar haucht sie ein schlichtes Ja. Sahra Wagenkecht – Lichtgestalt einer neuen sozialistischen Bewegung?

Bisher erschien sie eher als die Inszenierung einer alten. Als die DDR in ihren letzten Zügen lag, traten ein paar zerfurchte Männer zusammen und gründeten die Kommunistische Plattform als Hüterin der richtigen Lehre vom Sozialismus. Nichts von ihr sollte verloren gehen. Viel eher sollte sie neuen Glanz erlangen. Dies jedoch schien schwierig, wenn nicht unmöglich. Denn was sie dafür hielten, wurde nun als altes Denken, als ideologische Knochensammlung verfemt. Und keiner von ihnen konnte es wagen, die Schmähungen noch mit dem eigenen Erscheinungsbild zu nähren. Doch so erloschen und grau die zerknitterten Männer äußerlich auch wirkten, innerlich glühten sie vor politischem Eifer. Selber in kirchlicher Orthodoxie zur Reife gelangt, setzten sie ultima ratio auf die konstituierende Wirkung der unbefleckten Empfängnis und legten ihr Wissen in den unschuldigen Mund einer jugendlichen Erscheinung, über die sie herausgebracht hatten, sie könne Telefonbücher beliebiger Dicke auswendig lernen. Die Idee erwies sich als richtig. Schon bald sollten die Ziegenhalsfahrer mit Sahra Wagenknecht als Galionsfigur öffentliches Interesse erwecken.

Ihr Debüt gibt sie in den „Weißenseer Blättern“, einem Organ stalinistischer Erneuerung, das sich mit finsteren Ergüssen einen Namen gemacht hat. Sie selber glänzt mit einer Anbetung Stalins und entwickelt aus dem Verlassen seiner Linie ihre Verratstheorie, mit der sie dann den Untergang des Realsozialismus erklärt. Angefeuert von dieser Erkenntnis schreibt sie ein Buch darüber(1), das vom bundesdeutschen Staat allen Ernstes (vorübergehend) beschlagnahmt wird. Tage später muß die politische Abteilung der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft zur Kenntnis nehmen, daß es kein Jota subversiver als die Bibel ist.

Auch ihre Parteioberen regen sich auf. Ihre eigene geistige Verfassung dabei offenbarend jagen sie Sahra Wagenknecht aus dem Parteivorstand und machen somit für das Buch Reklame. Nun wird sie von den Medien entdeckt, die natürlich von anderen Kriterien ausgehen. So erinnert ihr medialer Aufstieg ein wenig an jene junge Münchnerin, die in den 60er Jahren mit einem in London erstandenen Minirock in ihrer Heimatstadt aufkreuzte und damit ganz Bayern auf die Beine brachte.

Mit „Kapital, Crash, Krise…“ scheint S. Wagenknecht der Fürsorge der Höhlenväter entwachsen zu sein. Verblichene Vorbilder werden seltener angerufen, auch scheinen ihr die Nelken entglitten, deren heiliges Rot sie andachtsvoll auf ihre Gräber senkte. Ziegenhalsfahrer und Pilgerstätten beherrschen nun weniger ihren Alltag. Aber hat sie damit schon neue Antworten gefunden?

Pierre Curieux eröffnet mit der Frage aller Fragen: „… glauben Sie wirklich, daß die alten Rezepte eine angemessene Antwort auf die Krise im heutigen Deutschland ist?“

Wagenknecht weicht aus, deckt Curieux mit Plattitüden ein. „Wenige Reiche werden immer reicher“, belehrt sie ihn. „Der Kapitalismus von heute ist trotzdem nicht der Kapitalismus von 1887“, stößt Curieux nach. Das klingt zwar banal, bedeutet aber genau die Angriffsposition, vor der die Linke bisher kapituliert hat und die nichts anderes besagt, als daß die Marxsche Theorie absolut veraltet sei, grundsätzlich auch versagt habe. Die Anspielung auf Marx, Engels und ihre Zeit kommt nicht von ungefähr. Ihre Theorie mag den damaligen Kapitalismus mehr oder weniger richtig reflektiert haben. Und wenn überhaupt, so habe sie realhistorisch keinen Bestand gehabt. Das Scheitern des östlichen Realsozialismus biete den Beweis dafür. Das ist die Linie, die Curieux gleich zum Anfang zieht.

Dieser Linie hat Wagenknecht durchweg nichts Relevantes entgegen zu setzen, womit eine grundlegende Frage theoretischer Erneuerung ausgeklammert bleibt. Dennoch ist sie mutig genug, wie eine Furie auf die herrschenden Verhältnisse loszufahren. Zunächst aber räumt sie ein, daß der heutige Kapitalismus nicht der von 1887 ist, sieht jedoch keine Veränderung seines Wesens . Dann kommt sie mit der Propagandafigur, der Westen zeige seit dem Verschwinden des „osteuropäischen Sozialismus“ wieder seine brutale Profitgier. Damit ist sie bei ihrem verlorenen Paradies, dessen Systemqualität sie bisher nicht nachzuweisen vermochte, was die Annahme fördert, sie habe wohl doch nur „alte Rezepte“ anzubieten. „Nein, Sozialismus ist kein altes Rezept, er ist aktuell wie nie“, wischt sie alle Zweifel beiseite.

Curieux scheint mit dieser Antwort vorerst zufrieden zu sein. Er hätte fragen können, was sie heute darunter verstehe, scheint aber davon auszugehen, daß sie eben jenen „osteuropäischen Sozialismus meine, also schon wisse, wovon sie rede. Später kommt er noch einmal darauf zurück – um sich wohl noch einmal zu vergewissern, ob er sich anfangs nicht geirrt habe. Ihr „osteuropäischer Sozialismus“ geistert somit durch das ganze Buch, auch wenn sie zum Ende ein paar winzige Einschränkungen macht. Nicht nur die Frage der Systemqualität des verschwundenen „Sozialismus“ bleibt damit unbeantwortet. Ungewiß bleibt auch, wie sie ihren einerseits verschwundenen und andererseits erwarteten Sozialismus formationstheoretisch unterbringen will. Vielleicht hängt sie deswegen am Preußen-Sozialismus, weil er als dekretierte Ordnung dieses Problem nicht aufwirft. Als dialektische Negation der kapitalistischen Formation kommt Sozialismus bei ihr nicht vor.

Curieux wechselt die Position. Als wolle er nichts schuldig bleiben, wählt er eine Figur, die nicht gerade Hochachtung vor der jungen Dame ausdrückt, die mancherorts schon für eine zweite Luxemburg gehalten wird. „Vielleicht rührt die Lähmung gerade daher, daß wir jahrzehntelang über unsere Verhältnisse gelebt haben?“, lockt er sie uncharmant aus der Reserve.

Wagenknecht beißt an und wettert los. Sie kenne diese Phrasen, wehrt sie ab. Spott soll das bestärken. Spotten aber kann sie nicht. Das sagen schon ihre Augen, in denen kein Fünkchen Zweifel glitzert. So geht sie bitterernst ans Werk und zählt die Untaten der herrschenden Klasse auf. Über lange Strecken geschieht nun nichts anderes, als daß sie diese Untaten nicht nur mit atemberaubendem Merkvermögen aufzählt, sondern auch beschreibt, miteinander verquickt und immer wieder geißelt. Was immer nun Curieux fragt, entgegenhält, Wagenknecht ist nicht zu bremsen. Sie läuft zur Hochform auf, die ihre Stärke offenbart: predigen – predigen ist ihre Stärke. Aber auch anklagen, die Schuldigen und Ungerechten unablässig mit ihren Taten konfrontieren und sich schützend vor die Schwachen und Entrechteten stellen.

Ob das hilft, sei dahingestellt. Doch immerhin will das gelernt sein. Daß Wagenknecht dies intelligent in Szene setzt und mit beachtlichem Wissen unterfüttert, ist nicht zu übersehen. Ihre Argumentationsfiguren bewegen sich triadisch in These, Antithese, Synthese, so daß sie in der Lage ist, ihre Positionen immer wieder neu aufzubauen und Gegenargumente von verschiedener Seite her aufzufangen. Sie ist um keine Antwort verlegen, befindet sie sich erstmal auf der Ebene politischen Angreifens, auf der sie zweifelsohne ein Talent ist. Auch in der Beschreibung der Verhältnisse trifft sie oft die Sache, wobei sie allerdings immer wieder an Grenzen gerät, die ihr ein offensichtlich eingefleischter Etatismus setzt. Diese Grenzen verarbeitet sie in widersprüchlicher Weise, wobei nicht nur ihr Verhältnis zum Realsozialismus gemeint ist.

So wartet sie auf Seite 13 (unten) mit der famosen Forderung auf, „die Großen müssen zur Kasse gebeten werden, nicht die Kleinen“. Solange solche Sprüche von Gysi und Brie kommen, verwundert das nicht weiter. Bei ihrem theoretischen Anspruch wirken sie deplatziert, weisen eher auf eine Annäherung an diese beiden Vordenker hin. Sie müßte eigentlich wissen – mißt man sie nur an ihren eigenen Aussagen! -, daß in dem Moment, in dem sich die Großen richtig zur Kasse bitten lassen, von einem kapitalistischen System wohl kaum noch die Rede sein kann. Denn wie soll das aussehen? Etwa so, daß sie Almosen für die Armenspeisung herausrücken? Oder meint sie die Vergesellschaftung der Produktionsmittel, die gesellschaftliche Aneignung der gesellschaftlichen Produktion? Diese „Großen“ sind ja nicht pathologisch geldgierig, jedenfalls nicht als Personen. Es ist anzunehmen, daß sie sich mit der Sache „von dem sich selbst verwertenden Wert“ beschäftigt hat. Wie kommt sie also dazu, auf der einen Seite von einer immer schnelleren Konzentration und Zentralisation des Kapitals, von rasant voranschreitender Rationalisierung zu reden, und auf der anderen vom Kapital zu erwarten, es lasse sich ausgerechnet in diesem Prozeß zur Kasse bitten? Die Antwort mag sein, daß sie inzwischen zwar weniger nach Ziegenhals pilgert und von den Friedhöfen runter ist, dafür aber den Dritten, den Karriereweg in der PDS entdeckt hat.

Sie fährt fort und sagt, es gehe ihr doch nur um den Nachweis, daß weit höhere Löhne – volkswirtschaftlich gesehen – problemlos finanzierbar wären. Das Geld sei da. Diesen Nachweis führt sie nicht, sondern erschöpft sich in bekanntem, allgemeinem Gerede, wirft den Herrschenden Scheinheiligkeit vor. Die Auseinandersetzung zwischen Wagenknecht und Curieux liest sich nun über sehr lange Strecken wie eine Mischung aus Gewerkschaftsblatt und „Neues Deutschland“. Stellenweise hat man den Eindruck, sie erörtere mit einem Dorfschulzen Strukturprobleme im Oderbruch. Das ganze dröge Themenband der PDS läuft über die Rolle, so daß man sich Sahra Wagenknecht am liebsten wieder in die Bleikammern der Mausoleumsfraktion zurückwünscht, als sie wenigstens noch mit Hardcore-Stalinismus ihre Spießerpartei auf Trab hielt. Nach 20 Seiten beschleicht einen das Gefühl, sie fasse nur zusammen, was man aus PDS-Publikationen ohnehin kennt, eben nur mit dem Anschein kommunistischer Standhaftigkeit überzuckert.

Wo Wagenknecht am Ball ist, darf natürlich nicht ihre Erkenntnis fehlen, daß die Leute aus dem Osten zwei Ordnungen erlebt hätten, daher vergleichen könnten. Das ist so originell, daß einem die Spucke wegbleibt. Sie ist davon so überwältigt, weil sie glaubt, die Leute aus dem Osten trügen nun ein sozialistisches Erlebnis in ihrem Gedächtnis, könnten daher Kapitalismus und Sozialismus aus Erfahrung miteinander vergleichen, wobei die DDR nicht so schlecht abschneide. Was für einen grauenhaften Unsinn sie da erzählt, scheint sie schon nicht mehr zu bemerken. Denn was soll denn an einem Sozialismus so erstrebenswert sein – den sie ja für die DDR reklamiert -, wenn er im Vergleich zum Kapitalismus „nicht so schlecht“ (S. 51, unten) ausfalle. Zeilen weiter ist man froh, stellt sie fest, daß die PDS aus der DDR komme. Das ist zumindest lehrreich für die, die das bisher noch nicht wußten.

Das Beharren auf dieser Ansicht mag die Ursache ihrer Denkblockade sein, die sie durchgehend daran hindert, zu einer zusammenhängenden Analyse zu kommen. Die PDS drückt sich seit ihrem Bestehen vor der Frage, wie denn die Systemqualität ihrer verflossenen Heimat zu bestimmen sei und vollführt statt dessen einen Eiertanz. Während Vordenker Brie immer mehr dazu übergeht, die DDR zu verdammen, ohne dabei die Systemfrage anzurühren, so daß sich sein Verdammen zwangsläufig auch auf Sozialismus als Gesellschaftsordnung beziehen muß, feiert Wagenknecht zwar ihren DDR-Sozialismus, betreibt aber im wesentlichen das gleiche Geschäft. Es handelt sich also um nichts anderes, als eine moralisch negative und eine moralisch positive Etikettierung. Die Pole, die sich innerhalb der PDS daraus ergeben, sind Scheinpole, die eine wirkliche Auseinandersetzung nicht erforderlich machen. Mit dem einen Scheinpol wird die Basis im Osten gehalten und mit dem anderen die Öffnung nach Westen betrieben. Die eigentliche Stoßrichtung, die unter dieser Flügelkonstruktion vorangetrieben wird, ist machtpolitisch motiviert. Nur vor diesem Hintergrund wird klarer, warum Wagenknecht im Grunde qualitativ gesehen nicht anders argumentiert als Brie. Und ebenfalls nur vor diesem Hintergrund wird verständlich, warum sie die Marxsche Kapitalanalyse ausblendet, besteht sie beispielsweise darauf, Geld sei da, wachsende Probleme also systemimmanent lösbar.

Ob Brie daran glaubt, ist hier nicht die Frage. Bei Wagenknecht jedoch ist weniger politisch-strategisches Kalkül anzunehmen. In der Logik ihrer moralisch positiven Bestimmung des behaupteten Sozialismus befangen ist sie unfähig, kapitalistische Akkumulation in ihrer zusammenhängenden Entwicklung zu sehen. Wenn sie den objektiven Zwang zur Steigerung der Arbeitsproduktivität impliziert und daraus die nicht besonders neue Erkenntnis zieht, daß dieser Prozeß suksessive lebendige Arbeit, also Arbeitsplätze überflüssig macht und vom Konzentrations- und Zentralisationsprozeß, also auch von immer schärferer Weltmarktkonkurrenz redet, müßte sie doch zwischendurch einmal verraten, wie sich aus dieser Entwicklung »das genügend vorhandene Geld“ für ihre lobenswerten Forderungen herauslösen ließe. Sie sagt es an keiner Stelle konkret, sondern immer nur in Form sozialpopulistischer Propaganda. Für Brie, Bisky, Gysi ist das kein Problem. Sie haben es nicht nötig, einen angeblichen Sozialismus formationsgeschichtlich unterbringen zu müssen. Wagenknecht aber hat es. Denn ginge sie zu einer zusammenhängenden Analyse über, stieße sie auf die unausweichliche Frage, wann denn der Realsozialismus überhaupt die historische Voraussetzung eines zur Reife gelangten Kapitalismus gehabt hätte, nämlich mit all den Erscheinungsformen, die heute erst auftreten.

Natürlich „werden die Reichen immer reicher“, um hier mal eine von Wagenknecht bevorzugte Binse aufzugreifen. Konkret heißt das, das Kapital zieht immer stärker Geld an sich, weil es immer dringender und immer mehr Geld braucht. Daß die Konsumptionfähigkeit immer größerer Bevölkerungsteile immer mehr eingeschränkt wird, wissen Kapital und Regierung. An verschiedenen Stellen sagt sie das selber, liefert zutreffende Untersuchungen dazu. Nun wäre es lächerlich, sie zu konsequenter revolutionärer Haltung aufzufordern, ohne selber davon eine konkrete Vorstellung zu haben. Sie könnte aber verschiedene Unvereinbarkeiten einfach unterlassen, die hinter dem erreichten Diskussionsstand außerhalb der PDS liegen. Anders als bei Brie scheint der Schlüssel zu ihren Widersprüchlichkeiten in ihrer voluntaristischen Vorstellungswelt zu liegen, innerhalb derer sie nicht vermag, von ihr vielfach verwendete marxistische Elemente in jenen dialektischen Zusammenhang zu bringen, der sie überhaupt erst verständlich machte. Dieser bei ihr nicht zu übersehende Voluntarismus erweckt auch Bedenken an ihren Vorstellungen über einen künftigen Sozialismus, den sie zwar nicht skizziert, der sich aber als einer von oben erahnen läßt.

Wir sind nun weit über die Mitte des Buches hinaus. Vieles ist übersprungen worden, obwohl der Dialog zwischen Wagenknecht und Curieux stellenweise lebhaft und interessant ist. Gemessen daran, daß Curieux den gescheiterten Realsozialismus offensichtlich zum Anlaß nimmt, Sozialismus als Alternative überhaupt anzuzweifeln und selber dabei den Eindruck eines kritischen linken Sozialdemokraten erweckt, sind seine Fragen und Gegenargumente klug und ausgewogen. Im Grunde sind sie geradezu geeignet, Wagenknecht und ihre Partei von dieser Seite aus an ihre Grenzen zu treiben, nämlich zu der Frage, worin nun ihre originäre Bestimmung liege. Denn was sich die PDS an Fragen stellt, haben Grüne und linke Sozialdemokratie längst hinter sich gebracht. Es kann also nicht darum gehen, daß diese Partei alles noch einmal herunterleiert, sondern nur darum, ob sie einen Ausweg, eine Alternative anzubieten hat, nachdem sich alle großen Reformversuche als untauglich erwiesen haben. Und damit wären wir wieder bei dem verheißungsvollen Titel des Buches, aus dem ja hervorgeht, daß sich die „Fragen an Sahra Wagenknecht“ darauf beziehen, ob ein Ausweg in Sicht ist; denn nach nichts anderem ist es abgesucht worden. Die Hoffnung jedoch, wenigstens die Skizzierung einer neuen sozialistischen Strategie von inhaltlicher Tragfähigkeit vorzufinden, erfüllt das Buch nicht. Das liegt nicht an Curieux – der vermutlich selber neugierig ist -, sondern an Wagenknecht.

Daß das Gespräch zum Ende hin spannend wird, liegt mehr an Curieux, der noch einmal die entscheidende Frage vorlegt, ohne deren Klärung eine neue Sozialismusdiskussion nicht vorankommen kann: „Das Problem, das ich sehe, ist, daß nach dem blamablen Ende jener Systeme, die sich bis 1989 sozialistisch nannten, ausgerechnet eine sozialistische Alternative viele nicht überzeugen wird.“

Damit hat er recht, insofern weiterhin die allgemein verbreitete Annahme vorherrscht, das aus Legitimationsgründen als Realsozialismus bezeichnete System hätte etwas rnrt Sozialismus zu tun gehabt. Es gehe nicht um eine „platte Kopie“, läßt sich Wagenknecht entlocken. Wenn es also nicht um eine platte Kopie gehen soll, ist man nun neugierig zu erfahren, was es denn für eine sein soll. Neu bei ihr ist, daß sie die vorherrschenden Bedingungen im damaligen Rußland der Revolution wenigstens in Erwägung zieht. Doch schon im nächsten Augenblick, ist sie wieder bei den äußeren Bedrohungsfaktoren, mit denen sie die Zustände rechtfertigt. Es scheint so, daß sie den Marxschen Revolutionsbegriff überhaupt nicht verstanden hat. Ebenso wie bei ihrer mit Vorliebe bemühten „NÖS-Geschichte, mit der sie nicht anführt, was war, sondern was möglicherweise hätte werden können, wenn es denn nur gemacht worden wäre, arbeitet sie auch in dieser Frage mit einer nachträglich gestalteten Spekulation. Die von Ulbricht in den 60er Jahren favorisierte NÖS gab es deswegen nicht, weil die Sowjets sie nicht wollten. Und sie wollten sie deswegen nicht, weil sie erkannt hatten, daß sie in ihrer Konsequenz das gesamte stalinistische Herrschaftssystem des Realsozialismus zum Einsturz gebracht hätte. Die Konzessionen, die sie macht, erweisen sich im nächsten Augenblick schon wieder als Au-genwischerei. Ihr Fazit sieht so aus, daß der „osteuropäische Sozialismus“ aufgrund der unreifen Bedingungen und der unstrittigen äußeren Bedrohung eben nur ein Sozialismus mit Schönheitsfehlern sein konnte. Daß er aus genannten Gründen keiner sein konnte, lehnt sie nach wie vor beharrlich ab. Wenn sie also keine platte Kopie will, muß sie die Schönheitsfehler irgendwie beseitigen, wobei allerdings die Originalvorlage erhalten bliebe.

Die Schönheitsfehler oder besser: Systemfehler, die sie einräumt, benutzt Wagenknecht aber nur als Basis, um wieder das Wirken der Feinde zu beschwören. Es geht darum, daß sie nun endlich die Frage beantwortet, ob sie einen Ausweg wisse. Daß sie altbekannte Tatsachen aufzählt, ist zwar nicht verkehrt, befriedigt aber nicht die mit dem Buchtitel erweckte Neugier. Was ist nun damit?

Auswege anzubieten, gehört zum Handwerk der Politik. Wagenknecht ist gefordert, Sozialismus als gesellschaftlichen Ausweg zu begründen. So treffend und scharfsichtig viele ihrer Einzelanalysen nun sind, so sehr sie sich mehrende destruktive Tendenzen hervorhebt, man will nach allem von ihr wissen, was Sozialismus beinhaltet und wie er durchzusetzen wäre. Dadurch aber, daß sie von ihrer Originalvorlage nicht lassen will, bestärkt sie nur die Befürchtung, die Curieux in seiner Frage ausdrückt. Es wird nun noch Verschiedenes erörtert, was sich allerdings von der entscheidenden Frage wieder wegbewegt. „Sozialismus oder Barbarei“, droht Wagenknecht. Aber außer der Forderung nach ihm komm^ nichts mehr.

Hilfreiche Fragen nach Voraussetzungen, nach der Gestaltung sozialistischer Produktionsweise, welches Subjekt die Umgestaltung trage, welche theoretischen Mängel bestehen und so weiter werden im vorliegenden Buch nicht behandelt. „Kapital, Crash, Krise…“ ist auch dank Curieux‘ ein lesenswertes Buch, und zwar nicht nur vieler interessanter Dialoge wegen, sondern weil es auch exemplarisch zeigt, daß Sahra Wagenknecht und ihre Partei tatsächlich nur „alte Rezepte“ vorzuweisen haben. Konzeptionell gesehen ist die PDS samt ihrer Kommunistischen Plattform eine hohle Nuß, sie selbst ihr Kind, das alle Programme auswendig kennt – eine lexikalische Auskunftei auf zwei Beinen.

Bibliographische Angaben:

Kapital, Crash, Krise… Kein Ausweg in Sicht? Fragen an Sahra Wagenknecht, 181 Seiten, Verlag: Pahl-Rugenstein Verlag, Bonn, 2. Auflage 1999, ISBN: 3891442505

Anmerkung:

Vorstehender Beitrag von Willi R. Gettél wurde im Januar 1999 geschrieben.